ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕГАПРОТЕЗОВ

В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ

Алиев М.Д. 1;2, Соколовский В.А. 1, Дзампаев А.З. 2,

Нисиченко Д.В. 1;2, Сергеев П.С. 1, Хестанов Д.Б. 2

(Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина –

1отделение общей онкологии НИИ клинической онкологии РОНЦ;

2отделение опухолей опорно-двигательного аппарата

НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ)

За период с 1979 по 2009 гг. в отделении общей онкологии НИИ КО РОНЦ выполнено 956 органосохраняющих операций в объеме сегментарной резекции или тотального удаления длинной трубчатой кости с последующим эндо- или реэндопротезированием; в 794 случаях выполнены первичные, в 162 – повторные операции. Поражение кости были обусловлены первичными опухолями у 92% пациентов, метастатическими – у 8%. Средний возраст больных составил 28±14 лет (от 10 до 80 лет), мужчин было 53,5%, женщин – 46,5%. Преобладали остеосаркомы (46%); в остальных случаях диагностированы хондросаркомы (10%), саркомы Юинга (5%), гигантоклеточные опухоли (14%), другие морфологические формы составили 25%.

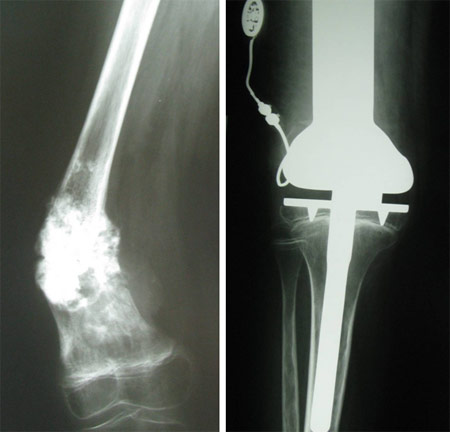

Рис. 1. Больной 18 лет. Диагноз: состояние после комбинированного лечения по поводу остеосаркомы нижней трети бедренной кости. Операция выполнена в объеме дистальной резекции бедренной кости с замещением дефекта эндопротезом коленного сустава. Рентгенограммы проксимального и дистального отделов эндопротеза. Оценка MSTS составила 87%; срок наблюдения – 54 мес.

Рис. 2. Больная 17 лет. Диагноз: состояние после комбинированного лечения по поводу остеосаркомы правой бедренной кости. Укорочение ноги составило 12 см. Операция в объеме тотального реэндопротезирования бедренной кости с замещением дефекта модульным раздвижным эндопротезом. Рентгенограммы проксимального и дистального отделов эндопротеза. Оценка MSTS – 72%; срок наблюдения – 42 мес.

Результаты. Органосохраняющее лечение выполнено более 85% пациентам, госпитализированным в клинику общей онкологии НИИ КО РОНЦ. Частота рецидивов составила 12%. Среди осложнений отмечены инфекции (11%), нестабильность эндопротеза (13,7%). Функциональная оценка по шкале MSTS составила 70% для операций по эндопротезированию плечевого сустава, 80% – для тазобедренного. Показатели MSTSпосле эндопротезирования бедренной кости соответствовали 58% – при ее тотальном замещении и 92% – резекции дистального отдела; оценка после резекции проксимального отдела большеберцовой кости – 75%.

Таким образом, эндопротезирование костей и суставов в клинической онкологии является эффективным методом, обеспечивающим достижение клинического выздоровления и благоприятного функционального результата. Органо-сохраняющие операции – это золотой стандарт современной онкоортопедии (рис. 1-2).

С 1979 года по 2009 г. в НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н. Блохина выполнено 279 хирургических вмешательства в объеме резекции или экстирпации длинных трубчатых костей с последующим эндопротезированием. Из них 140 пациентам были имплантированы «растущие» эндопротезы. Для 80 пациентов старше 12 лет использованы «растущие» эндопротезы LINK и PROSPON с последующей поэтапной коррекцией длины конечности при дополнительных микрохирургических вмешательствах (рис. 3).

Рис. 3. Больной 13 лет. Диагноз: состояние после комбинированного лечения по поводу остеосаркомы верхней трети бедренной кости. Операция выполнена в объеме тотального эндопротезирования бедренной кости с последующей двуэтапной дистракцией (3 см) замещением дефекта коленного сустава. Рентгенограммы до и после лечения. Оценка MSTS составила 60%; срок наблюдения – 36 мес.

Для 60 детей младшего возраста (3-12 лет) применены «растущие», неинвазивные протезы WRIGTH и IMPLANTCAST, производство которых основано на новейших технологиях. Увеличение длины протезированной конечности достигается без повторного оперативного вмешательства, в результате воздействия на нее электромагнитного поля (WRIGTH), или подключением электромагнитного прибора к раздвижному протезу (IMPLANTCAST) через имплантируемый порт (рис. 4.). Как правило, коррекция длины конечности осуществляется 2-3 раза в год. Органосохраняющее лечение выполняется более чем 90% пациентов.

Рис. 4. Больной 10 лет. Диагноз: состояние после комбинированного лечения по поводу остеосаркомы дистального отдела правой бедренной кости. Операция с применением «растущего», неинвазивного эндопротеза. Рентгенограммы до и после лечения. Оценка MSTS – 80%; срок наблюдения – 24 мес.

Местные рецидивы после органосохраняющих операций выявлены в 6% случаев. Из неонкологических осложнений, чаще отмечено инфицирование ложа эндопротеза (18%). Функциональная оценка осуществлялась по шкале MSTS и составила: 90% после резекций дистального отдела бедренной кости с замещением дефекта эндопротезом коленного сустава, 80% – после эндопротезирования голеностопного и тазобедренного суставов; 72% – после резекций проксимального отдела большеберцовой кости; 70% – после эндопротезирования локтевого и плечевого суставов; 55% – после тотального замещения бедренной и плечевой костей.

Таким образом, неинвазивные эдопротезы целесообразно применять у детей младшего возраста, когда предполагается многократная поэтапная коррекция длины оперированной конечности. У детей старшего возраста оправдано применение развижных эндопротезов механического типа, а также эндопротезов модульной конструкции.

Доклад:

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ ПРИ ДЕФИЦИТЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Тепляков В.В., Карпенко В.Ю., Шаталов А.М., Бухаров А.В., Державин В.А., Мысливцев И.В., Урлова А.Н., Собченко Л.А.

(Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена – хирургическое отделение онкологической ортопедии)

Эндопротезирование больных первичными и метастатическими опухолями длинных трубчатых костей сопряжено с трудностями при дефиците мягких тканей, необходимых для укрытия протеза. Расширение показаний к эндопротезированию этих пациентов возможно благодаря разработке пластических этапов операций.

С октября 2005 по февраль 2011 г. в МНИОИ оперированы 100 пациентов с опухолевым поражением длинных трубчатых костей, в объеме сегментарной резекции или экстирпации кости с последующим эндопротезированием. Соотношение мужчин и женщин составило 1:1; возраст больных составлял от 16 до 72 лет и в среднем соответствовал 29 годам. Преобладали (74) первичные опухоли – хондросаркомы (32), остеосаркомы (23), гигантоклеточные опухоли (17), злокачественные фиброзные гистиоцитомы кости (3), саркома Юинга (1), а также враставшие в кости мягкотканые опухоли (5). Среди 16 метастатических опухолей диагностированы наблюдения рака молочной железы и почки (по 5), легкого (3), саркомы Юинга, злокачественной фиброзной гистиоцитомы и меланомы кожи. Кроме того, эндопротезирование проведено больным В-крупноклеточной лимфомой, фибромой-десмоидом и фиброзной дисплазией кости.

При обращении у 18 пациентов был диагностирован патологический перелом длительностью от 7 суток до 5 месяцев. Наиболее часто объем опухоли соответствовал 200-300 см3 (от 42 до 592см3). Средняя протяженность резекции кости составила 15 см (максимально – 24 см).

Выполнено эндопротезирование коленного сустава (52 – в том числе при поражениях дистального отдела бедренной (37) и проксимального отдела большеберцовой кости (15). Также проведено протезирование тазобедренного (14), плечевого (20), локтевого суставов (5). Кроме того выполнены тотальное эндопротезирование бедренной кости (3), эндопротезирование диафизов бедренной (3) и большеберцовой костей (1), резекция дистального отдела большеберцовой кости и эндопротезирование голеностопного сустава (1), эндопротезирование лучезапястного сустава (1).

Следует отметить, что у 33 пациентов после установки импланта не представлялось возможным сформировать адекватный мышечный футляр для укрытия эндопротеза, что требовало проведения дополнительного пластического этапа операции. В качестве пластического материала у 32 больных использованы перемещенные васкуляризированные лоскуты, у 1 – свободный мышечный лоскут на микрососудистых анастомозах. Применялись мышечные лоскуты сформированные из медиальной части икроножной мышцы (18), медиальной части широкой мышцы бедра (4), медиальных частей двуглавой и четырехглавой мышц бедра, др. После сегментарной резекции проксимального отдела бедренной кости с эндопротезированием тазобедренного сустава в качестве пластического материала использована портняжная мышца1); при эндопротезировании локтевого сустава (4) – лоскут из лучевого сгибателя кисти2); после сегментарной резекции проксимального отдела плечевой кости с эндопротезированием плечевого сустава – перемещенный торакодорзальный лоскут; при эндопротезировании локтевого сустава – свободный лоскут из прямой мышцы живота на микрососудистых анастомозах.

Онкологические результаты: Отдаленные результаты прослежены у всех пациентов. Средний срок наблюдения составил 23,2 мес. При этом у 13 больных диагностировано прогрессирование заболевания, включая 3 рецидива (в том числе у пациента, которому выполнялся пластический компонент операции); 11 больных умерли от прогрессирования заболевания в сроки от 9 до 40 мес.

Осложнения. Частота осложнений составила 18%. Инфекционные развились у 4 больных (в том числе у 1 – после дополнительного пластического этапа операции); ятрогенные – у 5 (в том числе: вывих в тазобедренном суставе (3), перелом диафиза бедренной кости (2); механические – у 7 (включая нестабильность ножки эндопротеза в костном канале, обусловленную остеопорозом (3), износ вкладыша коленного сустава (2), перелом ножки и перелом бедренного компонента эндопротеза (по 1). По поводу развившихся осложнений выполнено 14 хирургических вмешательств: открытое вправление вывиха эндопротеза в тазобедренном суставе (3), чрескожная остеопластика при нестабильности ножки эндопротеза3), замена вкладыша узла эндопротеза (2), удаление эндопротеза с установкой цементного спейсера (2), реэндопротезирование посеребренным эндопротезом (1), реимплантация бедренного компонента (1), замена чашки тазобедренного эндопротеза (1), ампутация конечности (1).

Ортопедическая оценка функции конечности после эндопротезирования проведена по MSTS. Она составила (в среднем): для коленного сустава 79-73% (соответственно – при опухолях дистального отдела бедренной и проксимального отдела большеберцовой кости); для тазобедренного сустава 74%. При тотальном эндопротезировании бедренной кости, диафизов костей и голеностопного сустава – 68; 80; 82% соответственно.

Ортопедическая оценка функции верхней конечности составила в среднем 73% – для плечевого и 70% – для локтевого суставов. Функциональные результаты в группе из 33 пациентов, которым выполнялся пластический этап операции в целом составили 77%, что соответствует оценке «хорошо». В этой группе результаты расценены как «отличные» (20), «хорошие» (11) и удовлетворительные (2). Эти оценки соответствовали показателям в аналогичных группах больных, которым пластического компонента операции не требовалось.

Резюме. Эндопротезирование костей и суставов является основным методом реконструкции после сегментарных резекций и экстирпаций длинных трубчатых костей при опухолевых поражениях. Это позволяет, при минимальной частоте осложнений, достигнуть хороших функциональных результатов. Выполнение дополнительного пластического этапа операции требуется, по нашим данным, в 33% органосохранных операций. Функциональные результаты MSTS 33 пациентов, которым выполнялся пластический компонент эндопротезирования составили 77%, что соответствует оценке «хорошо».

1) Патент РФ № 2395239 С. Авторы: Тепляков В.В., Карпенко В.Ю., Шаталов А.М.

2) Патент РФ № 2329769 С1. Авторы: Тепляков В.В., Агзамов Д.С., Карпенко В.Ю.

3) Приоритетная справка № 2010127787.